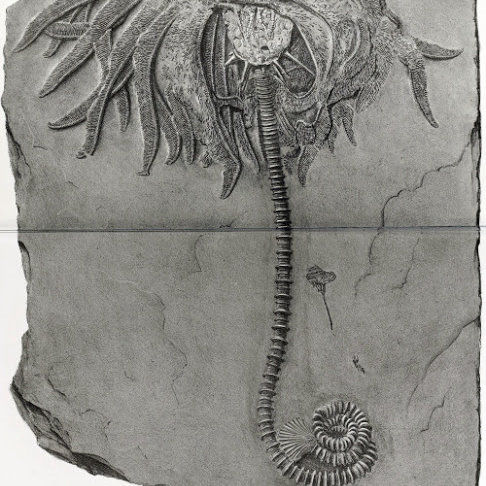

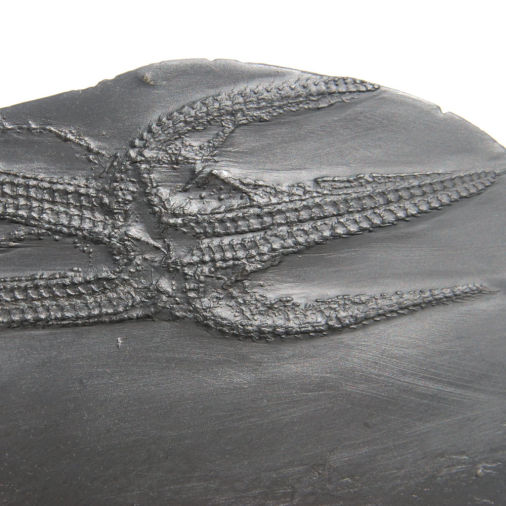

Acanthocrinus rex

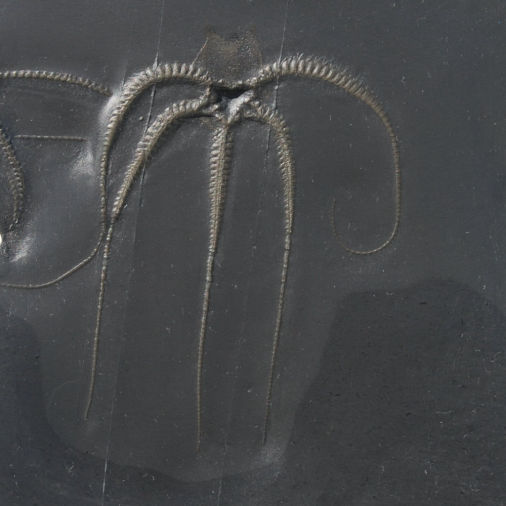

Bactrocrinites jaekeli

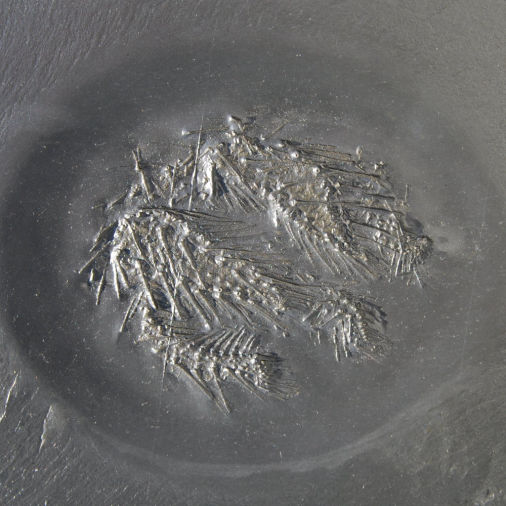

Bathericrinus hystrix

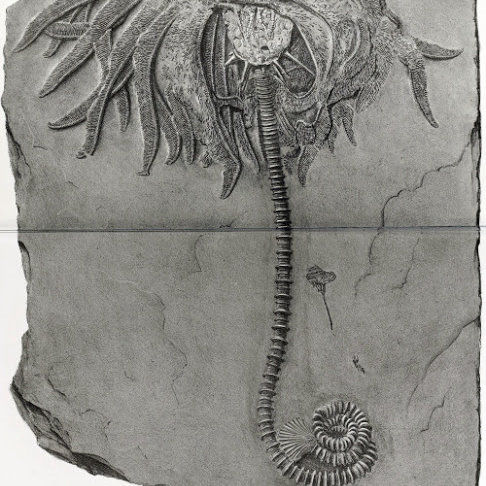

Codiacrinus schultzei

Ein Zeitfenster vor 400 Mio. Jahren

Acanthocrinus rex

Bactrocrinites jaekeli

Bathericrinus hystrix

Codiacrinus schultzei

Diamenocrinus opitzi

Follicrinus grebei

Gastrocrinus giganteus

Hapalocrinus frechi

Imitatocrinus gracilor

Parisangulocrinus schmidti

Propoteriocrinus scopae © Georg Oleschinski [NHM PWL 2009-71 LS]

Rhadinocrinus dactylus

Rhenocrinus ramosissimus

Taxocrinus stuertzi

Thallocrinus sp.

Triacrinus königswaldi

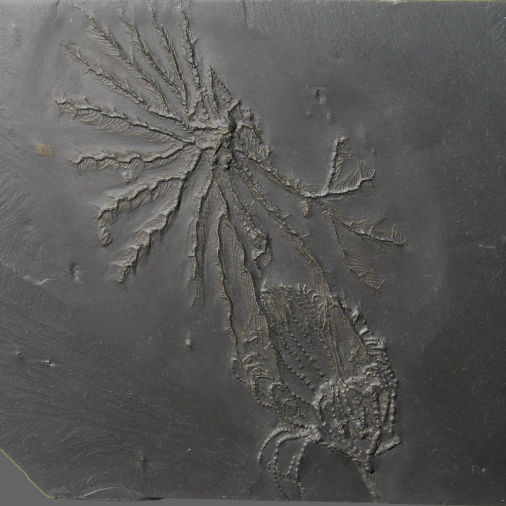

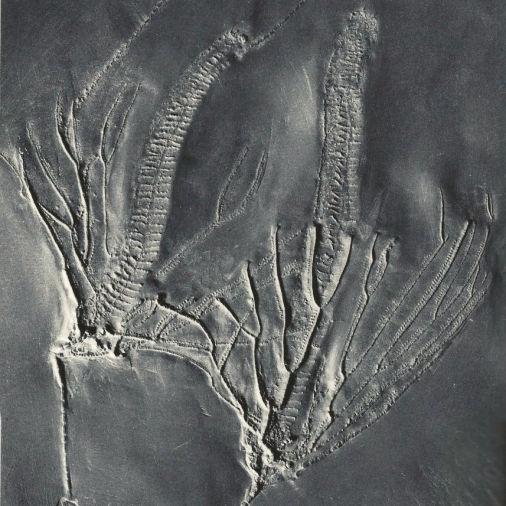

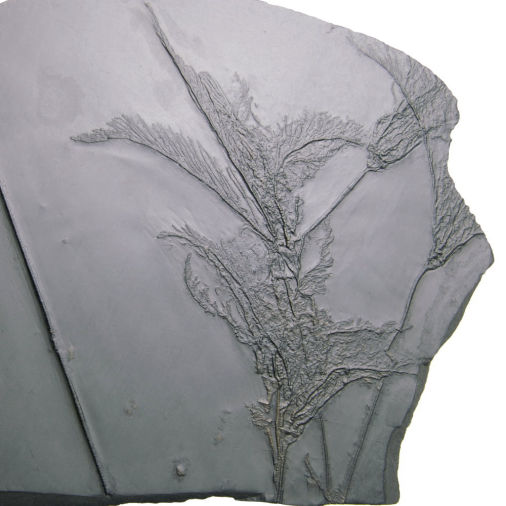

Seelilien sind für viele die schönsten Fossilien aus dem Bundenbacher Schiefer. So schwelgte bereits R. Opitz 1932, anknüpfend an den durch E. Haeckel geprägten Zeitgeist: " Wir müssen uns denken, dass unsere Bundenbacher Seelilien, wie viele ihrer heutigen Verwandten, zarte Farbtöne trugen, rot, braun, gelb oder blau. Und man stelle sich vor, wie sie sich bogen und neigten, immer zielich und fein, jede Bewegung eine Kunstform, jede Haltung ein Ornament!"

Unter normalen Umständen zerfallen die filigrananen Tiere nach dem Tod äußerst schnell und zählen deshalb zu großen Seltenheiten. Untermeerischen Trübeströme und eine nur geringe Verfrachtung, teilweise kompletter Kolonien, vom urprünglichen Lebensort ermöglichten diese herausragende Fossilüberlieferung,

Mit etwa 70 bisher beschriebenen Arten sind die Seelilien im Hunsrückschiefer außerordentlich formenreich vertreten. Ihre Artenfülle entspricht damit der Zahl der heute weltweit bekannten Arten von gestielten Seelilien. Gleichwohl ist seit der Monographie von W.E. Schmidt aus 1934 eine Revision überfällig.

Seelilien gehören wie die Sterntiere zum Stamm der Stachelhäuter (Echinodermata). Ihr Name nimmt Bezug auf die blumengleiche Gestalt ihrer 5 (verzweigten) Arme, die eine Krone bilden. Für die Nahrungsaufnahme halten die Seelilien, so von rezenten Arten aus der Tiefsee bekannt, ihre Kronen in Form eines Parabolfächers rückwärts geneigt in das heranströmende Meerwasser. Die Nahrungspartikel aus Plankton bleiben an den zwischen den Armen (Pinnulae) ausgestrecketn, schleimbedeckten Tentakeln (Ambulacralfüßchen) kleben. Von dort werden sie in Rinnen entlang der Arme zur Mundöffnung transportiert, die an der Kelchbasis liegt.

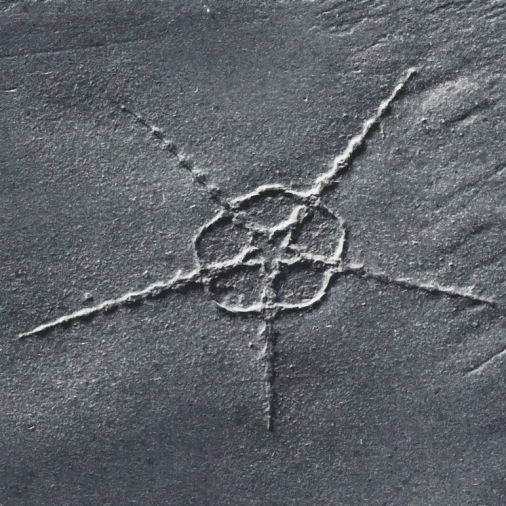

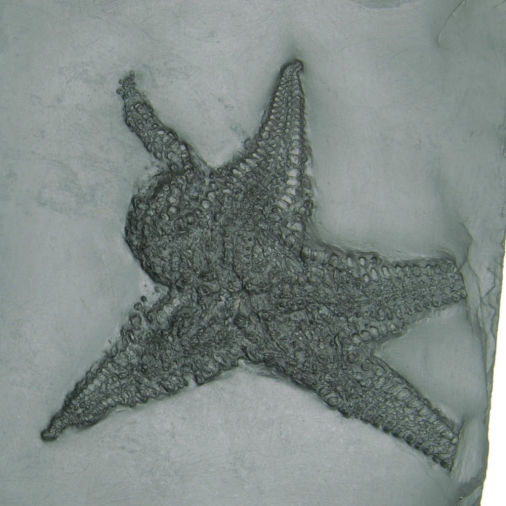

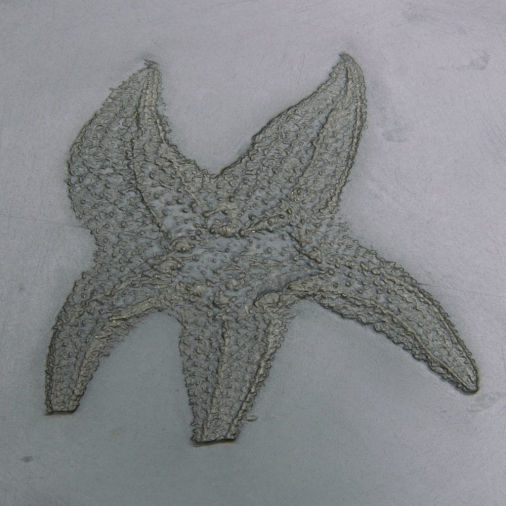

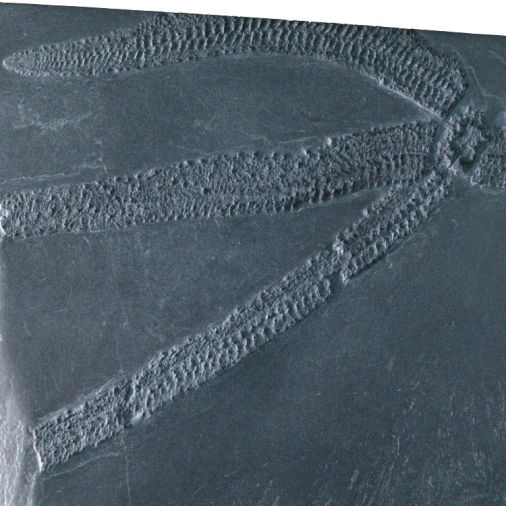

Baliactis

Bundenbachia beneckei

Cheiropteraster giganteus

Echinasterella sladeni

Encrinaster roemeri

Eospondylus primigenius

Euzonosoma tischbeinianum

Furcaster decheni

Furcaster palaeozoicus

Heliantaster rhenanus

Hystrigaster horridus

Jaekelaster petaliformis

Kentrospondylus decadactylus

Medusaster rhenanus

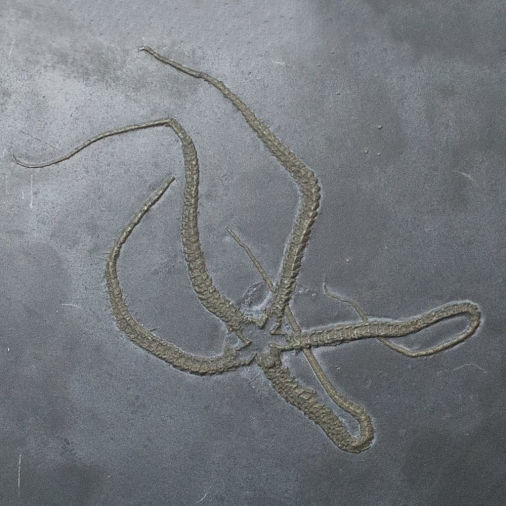

Ophiurina lymani

Palaeostella solida

Palasterina sp.

Palasteriscus devonicus

Urasterella asperula

Urasterella verruculosa

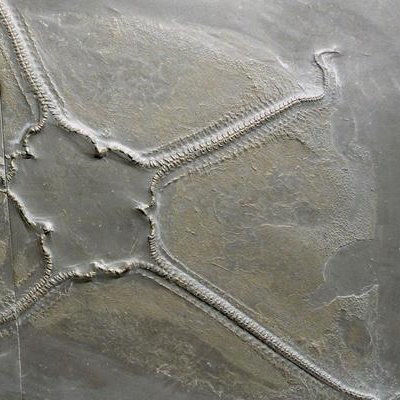

Kein Fundort - so schreibt 1890 der Bonner Paläontologe Stürtz - hat ein so reichhaltiges Material an versteinerten Sterntieren geliefert wie Bundenbach. Er beschreibt 27 Arten. Lehmann in seiner Monographie von 1957 beschreibt 50 Arten, die sich auf 33 Gattungen verteilen. Bartels & Brassel zählen 1990 über 50 Arten. Unsere Kenntnis paläozoischer Sterntiere ist fast ausschließlich auf diese Konservatlagerstätte begrenzt.

Zusammengefasst werden unter diesem Stamm der Stachelhäuter (Echinodermata) die Seesterne (Unterklasse Asteroidea) und die Schlangensterne (Unterklasse Ophiuroidea). Seesterne unterscheiden sich von den Schlangensternen durch das Fehlen einer von den Armen abgesetzten Körperscheibe, sie bewegen sich mittels Saugfüßchen (Ambulacralfüßchen) fort, wohingegen Schlangensterne ihre langen beweglichen Arme zum Klettern nutzen.

Bereits Opitz schenkte besondere Beachtung der Einregelung der Arme in Strömungsrichtung und beobachtete Regenerationserscheinungen an den Armen.

Asteropyghe punctata

Chotecops ferdinandi

Chotecops ferdinandi

Odontochile rhenanus

Chotecops ferdinandi

Rhenops lethaeae

Mimetaster hexagonalis

Mimetaster hexagonalis

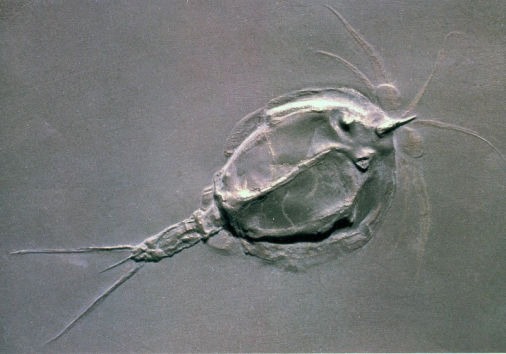

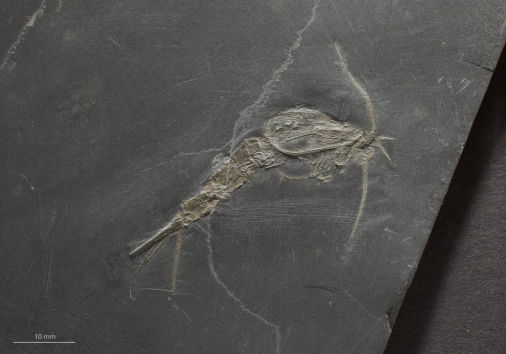

Nahecaris stuertzi

Nahecaris stuertzi

Palaeoisopus problematicus

Palaeoisopus problematicus

Nahecaris balssi

Schinderhannes bartelsi

Wingertshellicus backesi

Vachonisia rogeri

Die Arthropoden stellen heute rund 80% aller lebenden Arten des Tierreiches. Die Evolution hat Formen hervorgebracht, die an jede ökologische Situation angepasst sind. Dazu zählen Insekten, Tausendfüßer, Spinnentiere und Krebse, mit nahezu einer Million bekannter Arten.

Bundenbach ist für die Paläontologen der Fundort für die frühe Entwicklungsgeschichte der Gliederfüßer. Es ist das besondere Verdienst von W. Stürmer, der mit seinen Röntgenuntersuchungen ab 1973 eine Neubearbeitung der meisten Gattungen ermöglichte.

2009, zehn Jahre nach der Schließung der Grube Eschenbach, gelang G. Kühl et al. eine sensationelle Entdeckung mit Schinderhannes bartelsi, dem "rätselhaften Urzeit-Räuber aus dem Hunsrück". Diese Entdeckung das herausragende Potenzial des Hunsrückschiefers als einer der weltweit bedeutendsten Fossilfundstellen.

© Bildrechte: Besonderer Dank für die Erlaubnis zur Verwendung ausgewählter Photos an Frau Dr. Gabriele Kühl und Herrn Georg Oleschinski, Universität Bonn [#14: NHM PWL 1994-52 LS; #15: PWL1993354-LS; #16: PWL1994_53_LS], Herrn Dr. Ru Smith [#03, 06, 07], Herrn Andreas Keller [#12} sowie Herrn Götz Bräuninger und Klaus Bartl [#13].

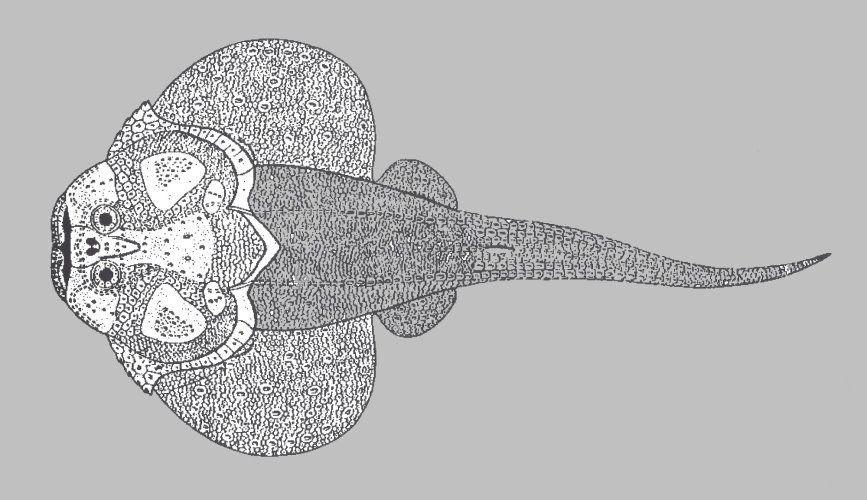

Drepanaspis gemuendensis

Drepanaspis gemuendensis

(nach Kutscher 1973)

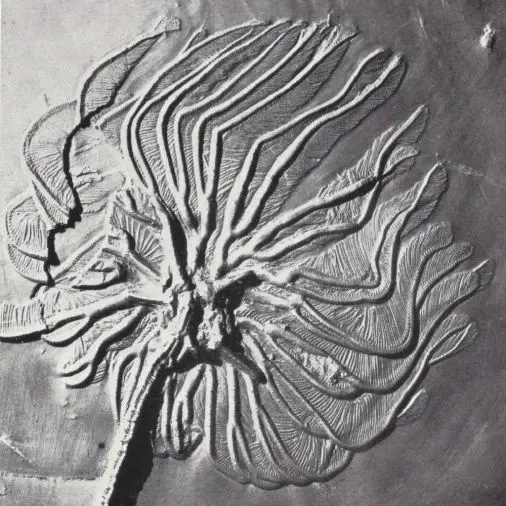

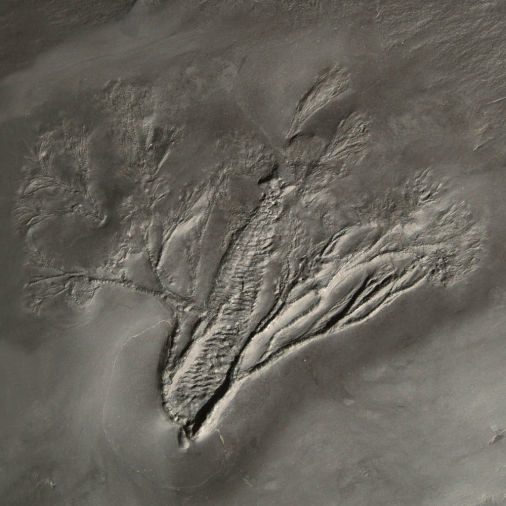

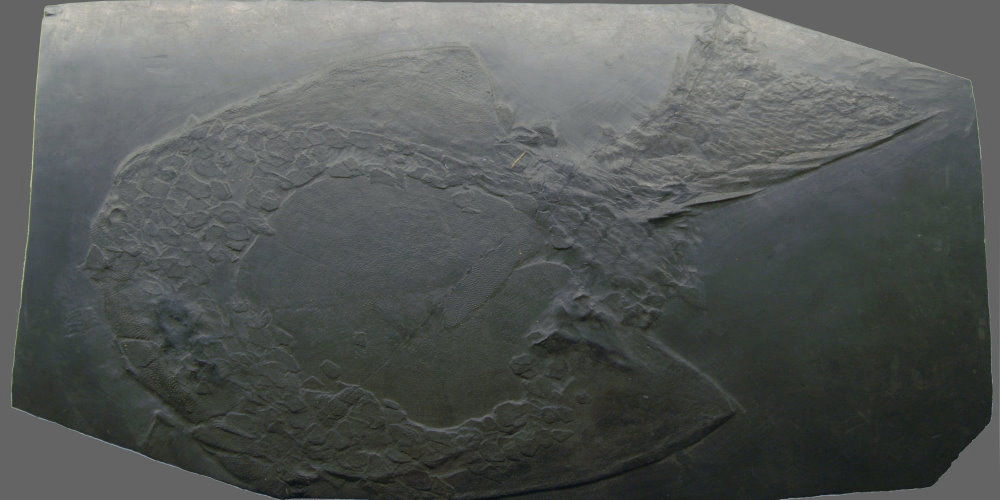

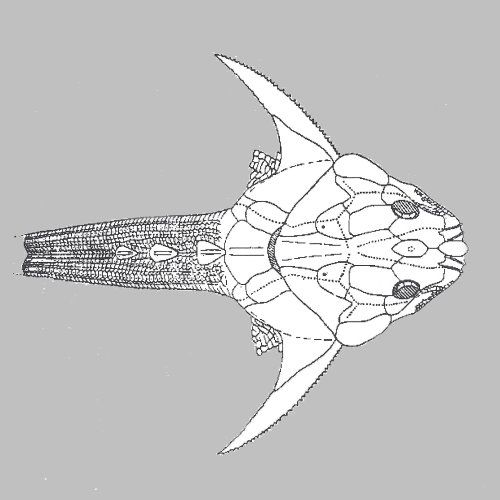

Gemuendina stuertzi

© Georg Oleschinski, Slg. Dr. Bartels HS624

Gemuendina stuertzi

(nach GROSS 1963)

Lunaspis heroldi

Lunaspis heroldi (nach GROSS 1961)

Drepanaspis gemuendensis, erstmals 1887 von Schlüter veröffentlicht, zählt zu den urtümlichsten Vertretern der Wirbeltiere, die im Unterdevon noch ausschließlich die Meere bewohnten. Dieser Panzerfisch besaß noch keine Kieferbögen und Zähne (Agnatha), stattdessen war ihm ein Lutschmund zu eigen, der zum Abweiden von Algen und Kleinstlebewesen vom Meeresboden geeignet war.

Gemuendina mit seiner eigenwilligen Gestalt ist vielleicht das "Markenzeichen" des Hunsrückschiefers. Die Ausbildung der großen, paarigen Brustflossen und der kleineren, ebenfalls paarigen Bauchflossen sowie der sich zuspitzende Schwanz erinnern sehr an moderne Rochen.

Lunaspis, wie Gemuendina ein Panzerfisch, aber ungleich seltener, verdankt seinen Namen den bestachelten "Seitenhörnern" des Rumpfpanzers, welche an Mondsicheln erinnern. Wie Drepanaspis und Gemuendina war auch er ein "Gründler", der seine Nahrung am Grund des Flachmeeres fand.

-> mehr Bildmaterial -> mehr Details

Eine Auswahl

schönster Stücke

Eine in Vergessenheit geratene Fertigkeit

Bilder aus alten Zeiten und Wissenschaft

In eigener Sache:

Fossiliengesuch